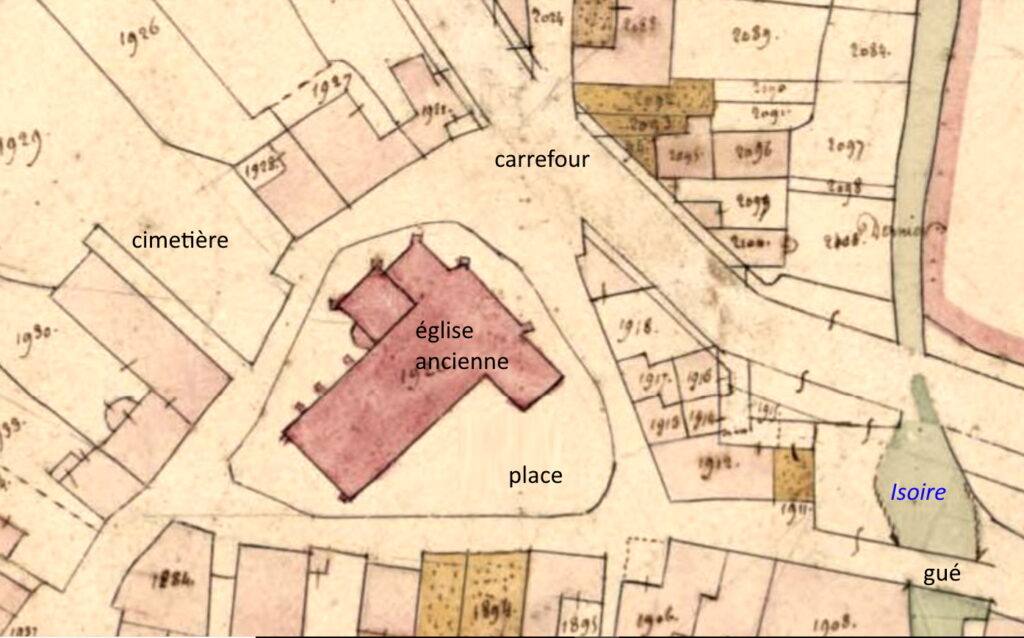

Le descriptif de ces lieux est scindé en deux parties : l’église puis son environnement. Le cadastre napoléonien témoigne de l’organisation de l’espace qui a peu changé. L’édifice religieux était déjà l’élément central, les voies étaient implantées autour de cette construction, la rivière de l’Isoire à proximité.

Isoire ou Issoire ? Le premier terme est attesté sur le cadastre napoléonien et reste dans le langage des anciens.

Mais un fonctionnaire du cadastre qui connaissait la ville d’Issoire a corrigé arbitrairement l’orthographe.

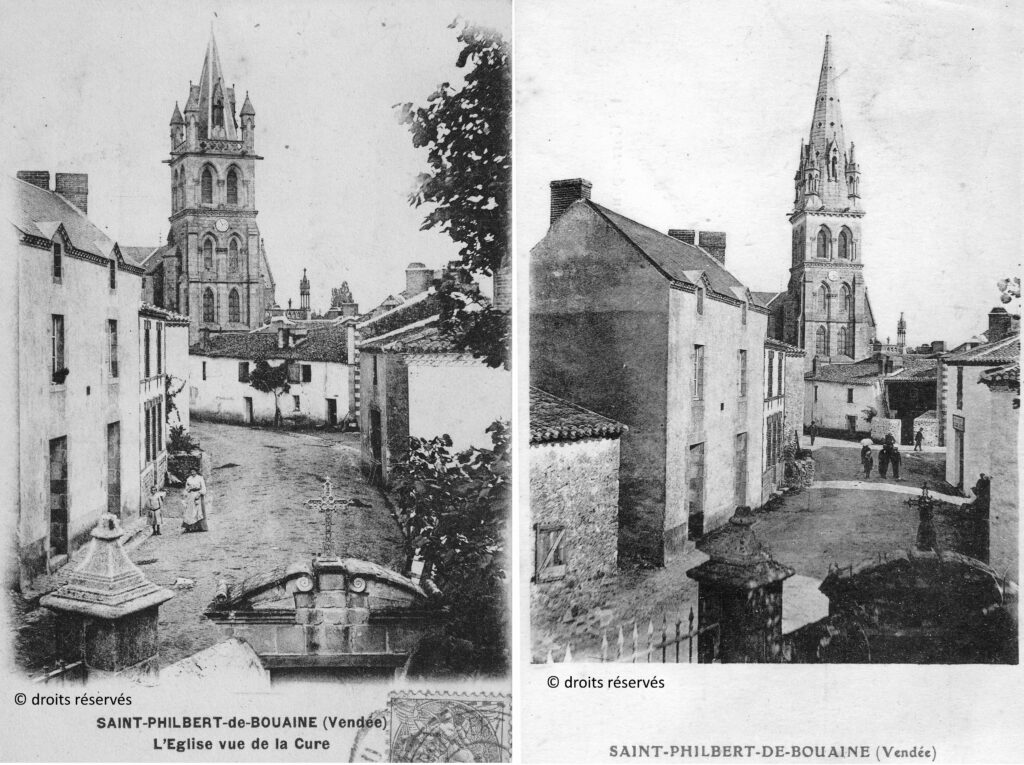

L’ancien édifice construit vers le XIIème-XIIIème ne fut pas épargné pendant les Guerres de Religion du XVIème puis pendant les Guerres de Vendée. Après le Concordat, une importante restauration permit de la rouvrir au culte. Puis elle devint trop petite. Elle fut donc démolie au milieu du XIXème siècle pour faire place à l’église actuelle. Diverses tempêtes obligèrent cependant à de grosses réparations. En 1911, la flèche du clocher en bois dut être remplacée par une flèche en pierre de Sireuil en Charente. En 1972, c’est une toiture qui a été rénovée.

Le clocher de base carrée possède deux cadrans d’horloge, un sur la face Ouest et un sur la face Sud. Ils ont conservé les plaques émaillées d’origine, au nom de Lussault, entreprise installée à Marçay dans la Vienne depuis 1865. En 1870, en rachetant l’atelier de fabrication d’horloges pour édifices existant à Tiffauges, les frères Lussault vinrent s’installer en Vendée. C’est seulement en 2018 que l’activité campanaire quitta les bords de la Sèvre Nantaise.

L’horloge actuelle est dotée d’une base de temps à quartz. L’horloge précédente était mécanique et est désormais exposée dans le hall d’accueil de la mairie.

Son carillon à trois tons retentit tous les quarts d’heure, une fois au premier quart, deux fois à la demie, trois fois au trois-quarts et quatre fois à l’heure exacte. Dans ce dernier cas, il est suivi par un nombre de coups de cloche équivalent à l’heure du matin ou du soir. Ainsi était réglée la vie des habitants du bourg.

Abordons l’église par la façade Ouest. Le grand portail central est surmonté d’un tympan représentant le Christ et les Quatre Évangélistes (Marc, le lion – Luc, le taureau – Matthieu, l’ange – Jean, l’aigle). Au-dessus du portail de droite, vous observez Saint-Philbert, au-dessus du portail de gauche la Vierge et l’Enfant Jésus.

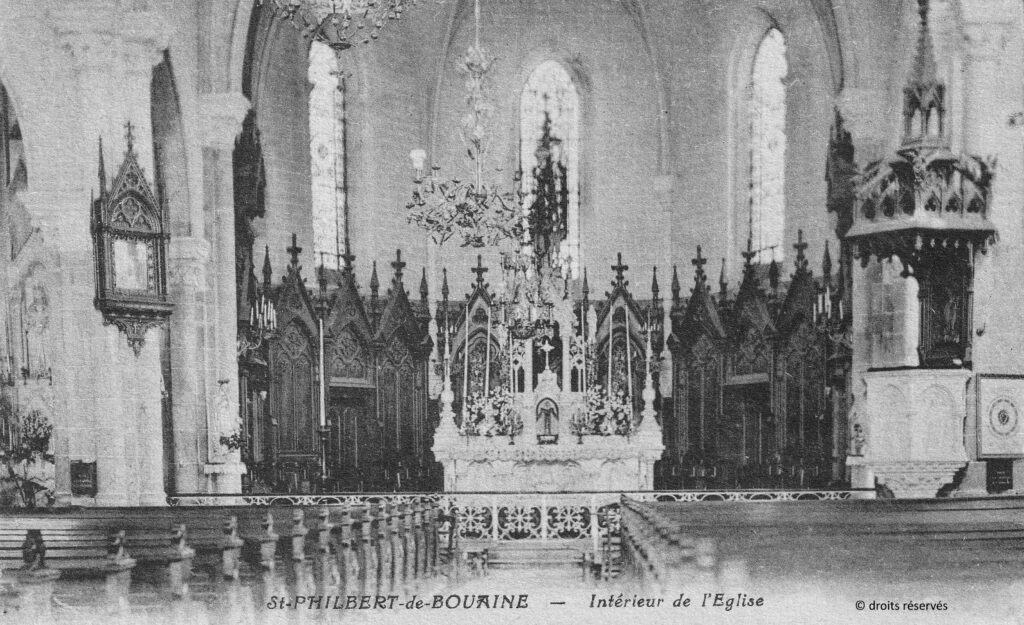

Passons maintenant à l’intérieur du bâtiment. Il est organisé avec une large nef centrale et deux bas-côtés, deux transepts de même taille, un chœur peu profond avec deux sacristies latérales. Au fond, la base du clocher s’ouvre vers l’extérieur par le portail principal, vers l’intérieur dans l’allée centrale où sont apposées les plaques portant les noms des morts de la Première Guerre Mondiale. En s’avançant jusqu’à la croisée des transepts, on peut mesurer les modifications apportées dans les années 1960.

Au fond du chœur dont les murs sont recouverts de boiseries, une cellule contient le trésor du lieu, la croix processionnelle du XVIIème siècle, derrière un des fonts baptismaux. Le transept droit accueille l’autel dédié à Saint-Sébastien, le gauche à Sainte-Jeanne d’Arc. Pour suivre les tableaux du Chemin de croix, empruntez les allées des bas-côtés.

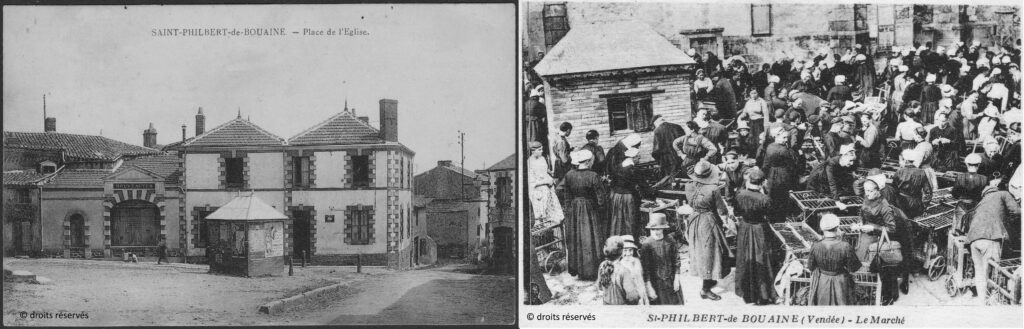

La place de l’église

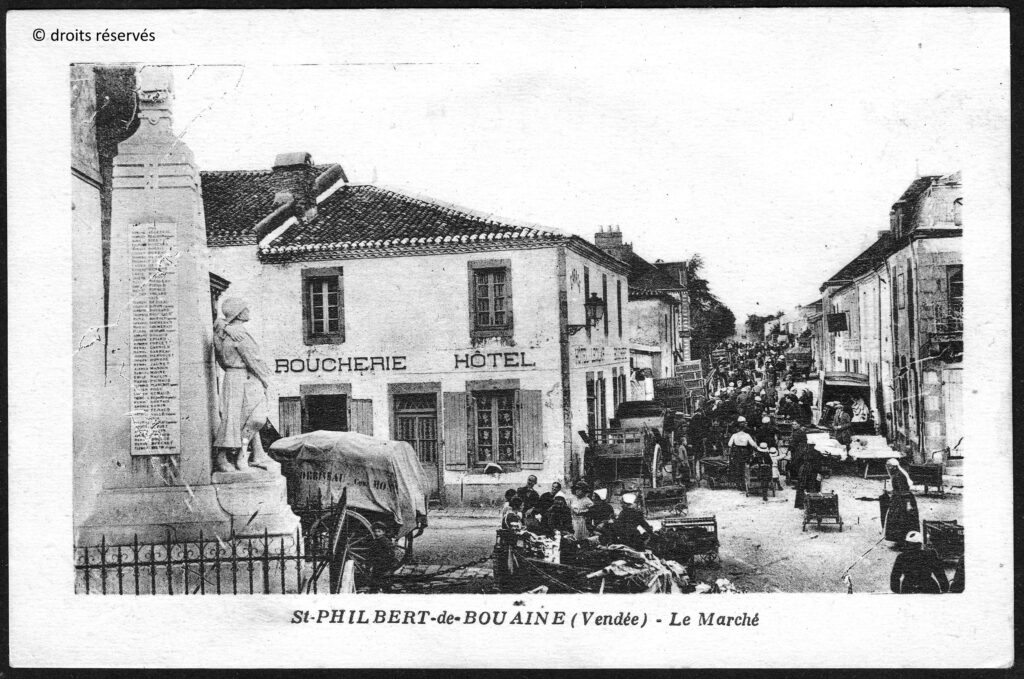

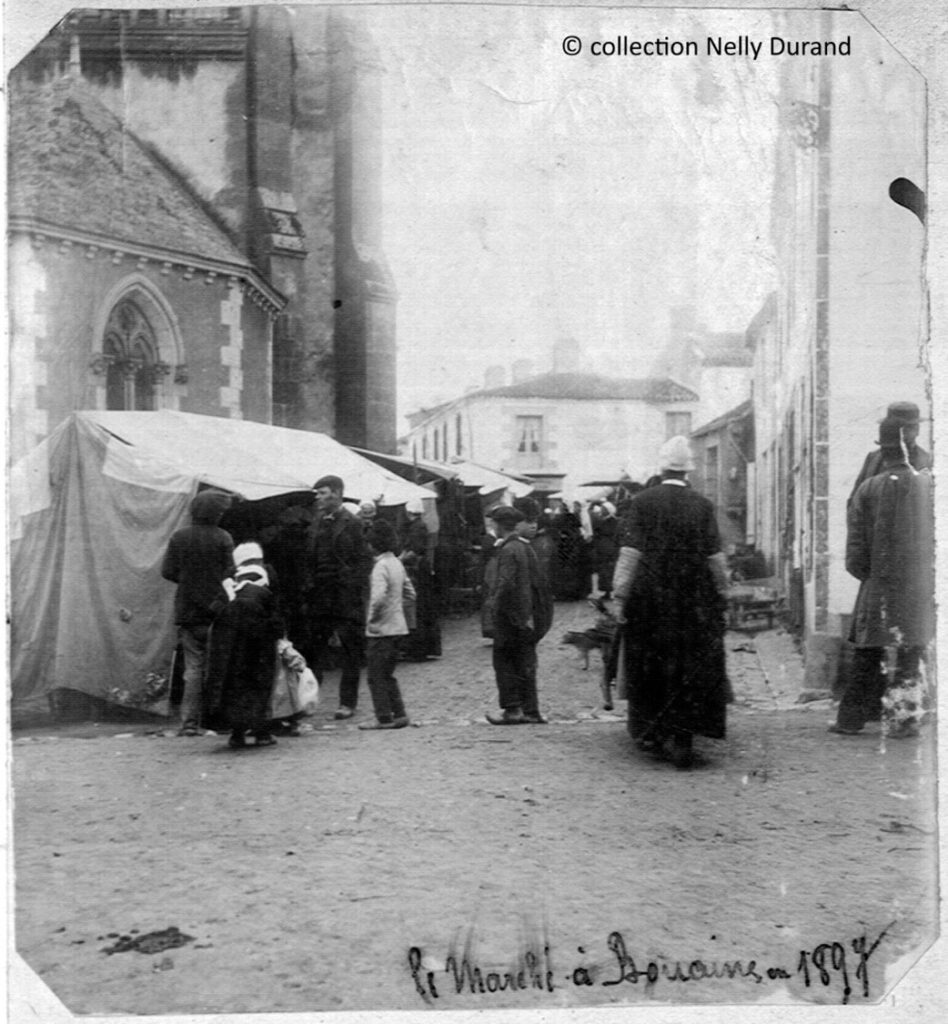

Cette place très pentue a été maintes fois remaniée. Elle était d’abord affectée au négoce. Ainsi s’y déroulait le marché aux volailles ; une bascule servait à la pesée pour finaliser les transactions. Divers commerces ont coexisté dans les bâtiments riverains : tissus, chaussures, coiffure, chapellerie, cordonnerie, charcuterie, boulangerie…

Aujourd’hui, la Place de l’Église est devenue un lieu mémoriel avec la présence du Monument aux Morts des Guerres et l’Arbre de la Liberté planté pour le bicentenaire du 14 juillet 1789.

Il règne également le souvenir de Mathilde Vignaud, dite Tatie. Elle vécut dans la grande maison du bas associée au magasin de tissus où elle travaillait. En 1941-1942, les prisonniers de guerre français originaires des colonies furent utilisés par l’armée allemande d’occupation. A Bouaine, ils aidèrent aux récoltes et à la pose du câble téléphonique souterrain Rennes-Bordeaux. Traités de races inférieures, ils étaient malmenés et peu nourris. Tatie constitua un groupe de femmes qui cuisinait et leur apportait, en vélo, des repas en achetant les gardiens allemands. Mais des officiers vinrent sur le chantier. Tatie fut arrêtée avec trois autres femmes. Elle fut la plus condamnée, 3 mois de prison à La Roche-sur-Yon, à une époque où la prison était l’antichambre de la déportation. Heureusement, un médecin certifia qu’elle était contagieuse, ce qui lui permit d’être libérée au bout d’un mois. Cependant, elle continua son engagement auprès des prisonniers africains et antillais en devenant leur marraine de guerre, leur envoyant courriers et colis. Le dévouement, l’engagement, la détention en prison par les allemands ont donné à Mathilde Vignaud une autorité morale qui la fit intégrer le Comité de Libération communal en septembre 1944.

Au plus bas de la place, une ruelle mène à la rivière. Avant la construction du pont en 1839, elle était le passage entre les deux rives dans le bourg par un gué.

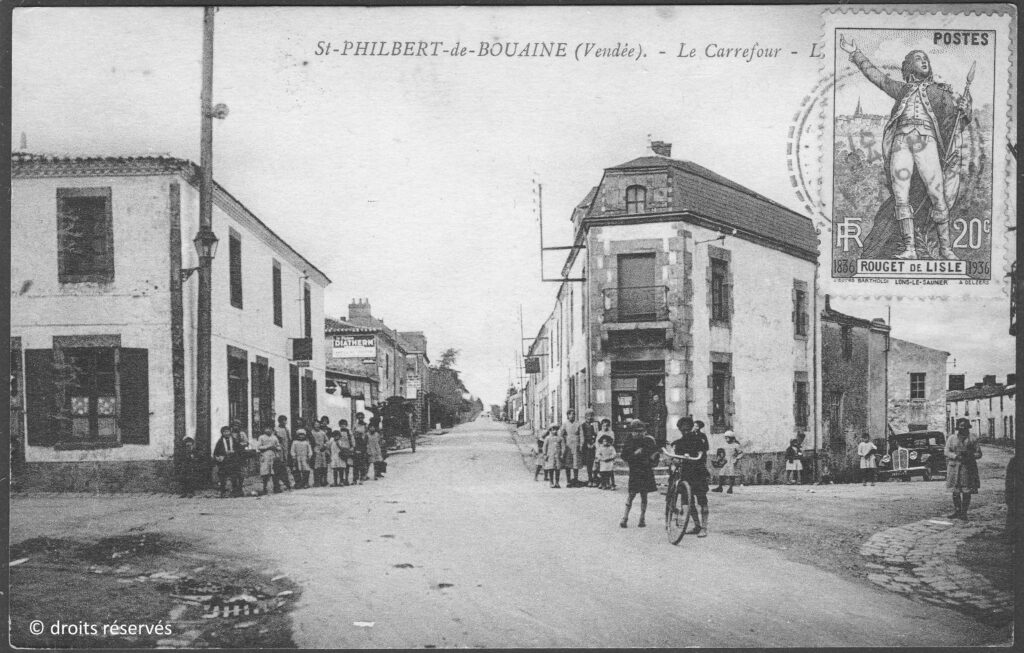

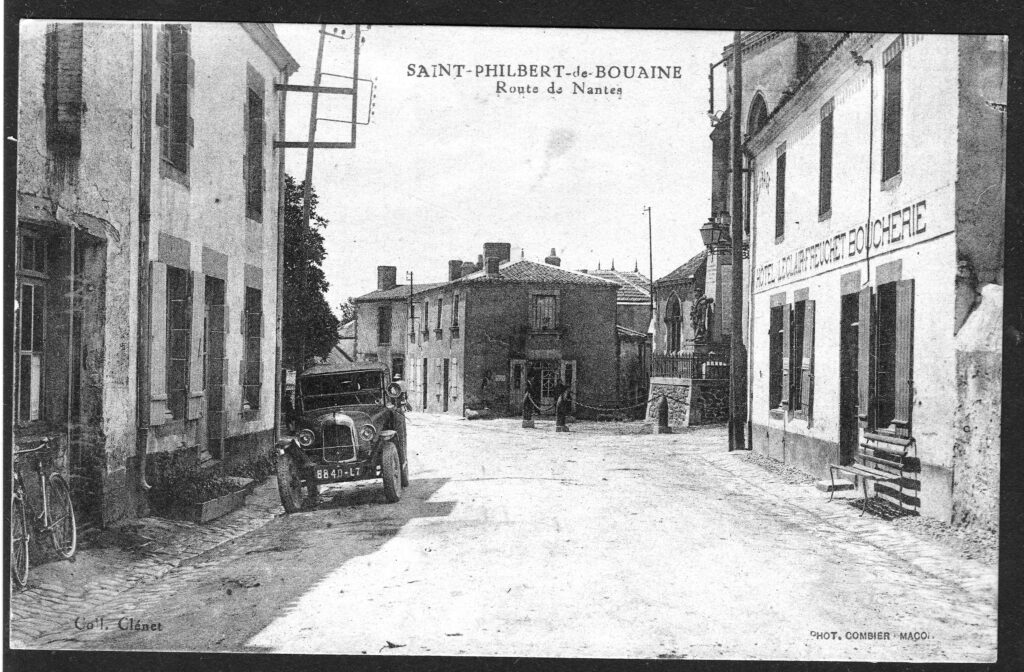

Les Quatre-routes

En longeant l’église vers l’Est, le carrefour dit des quatre-routes s’ouvre. Cet emplacement était autrefois le nœud des voies de communication. Hôtel, restaurant, cafés, épicerie, tabac, bureau de poste en témoignaient.

La circulation y était importante car le carrefour voyait passer le trafic entre Nantes et La Roche-sur-Yon. C’était aussi l’arrêt des autobus pour les ouvriers allant travailler à Nantes. Même le Tour de France l’a franchi, comme en 1962.

Le summum du trafic routier avait lieu le dimanche de printemps où était organisée la Fête des Tulipes à La Tranche-sur-Mer. Dans les années 1960, cette commune était devenue un lieu emblématique de la tulipe. Une météo ensoleillée et un sol idéal participaient à la réussite de la culture de ces oignons à fleurs. En outre, un parc floral était ouvert au public et un défilé de chars fleuris rassemblait des foules, spécialement les habitants de Nantes. Aussi, au retour de cette fête, c’était un très long ruban d’automobiles décorées de tulipes qui paradaient en traversant le carrefour.

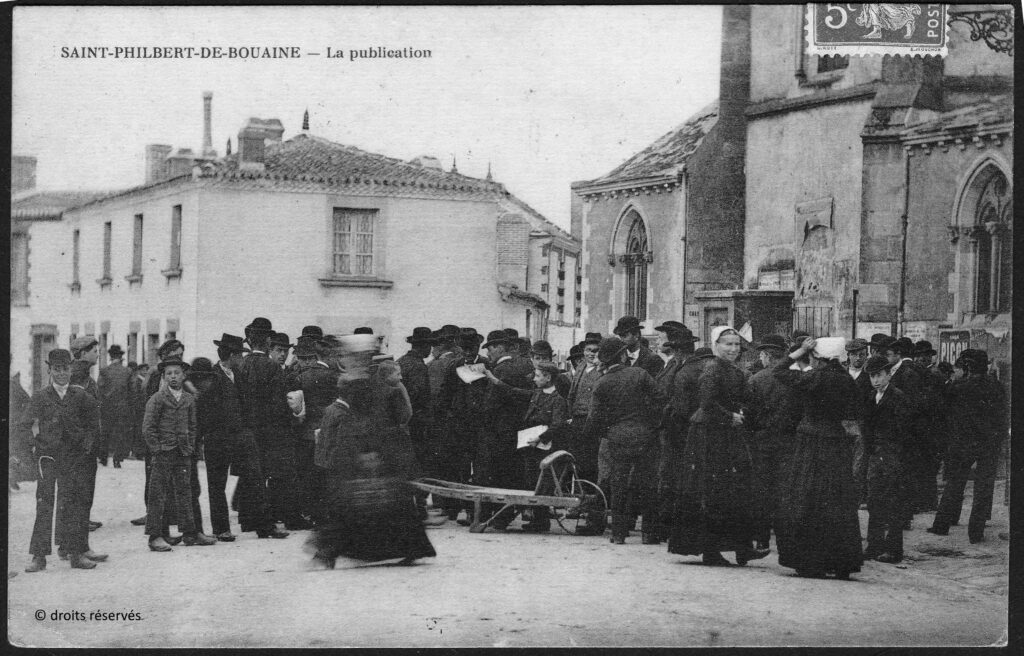

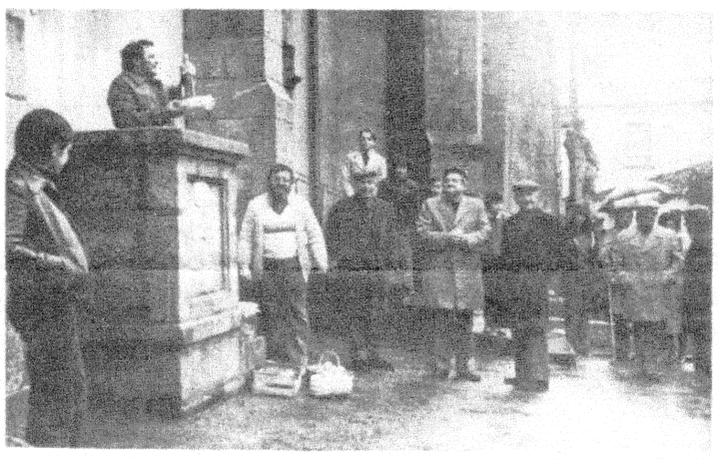

Appuyée aux murs du chœur de l’église s’élevait la chaire du publicateur. A la sortie de la grand-messe dominicale, la foule se pressait jusque sur la route pour écouter les annonces de la mairie. Cette chaire fut déplacée sur la Place de l’Église en 1921 pour permettre l’édification du Monument aux Morts de la Grande Guerre qui y demeura jusqu’en 1965.

Le Monument aux Morts a été dressé sur une base maçonnée et fermée par une grille en fer forgé en 1922 . Au sol, un chaîne supportée par des obus utilisés pendant la Première Guerre Mondiale limitait l’accès. Ces obus furent emportés par l’armée allemande d’occupation, le 18 octobre 1940. A chaque cérémonie mémorielle, la foule se pressait autour du monument, envahissant la route nationale. L’appel de chacun des noms gravés sur les plaques était suivi par le répons « Mort pour la France » par les assistants. Cette gêne occasionnée à la circulation routière cessa avec le transfert du monument sur la Place de l’église à l’été 1965.

La rue Saint Philbert

Le côté Nord de l’église est contourné par la voie qui conduit à Saint-Colomban, autrefois Saint-Colombin. En 1790, le petit cimetière qui faisait corps avec l’église fut vendu avec elle mais il n’a pas été remis en service avec le Concordat. Le cimetière suivant se situait dans l’actuelle Place des Halles. En 1871, constatant que le renouvellement des tombes était trop rapide (10 à 15 ans), la municipalité rechercha un terrain plus grand à l’extérieur de l’agglomération, le cimetière actuel.

La Place des Halles a été restructurée en 1998 pour ouvrir un passage avec la Place Verdon.

© Bouaine Patrimoine

Rédaction : Jean-Pierre Morisseau

Contributions : Nelly Durand, Michel Roy, Dominique Vignaud